|

Formation induite Naissance d'étoiles en cascade

La formation des étoiles massives n’est pas encore comprise. Pourtant ces étoiles dominent l’évolution physique et chimique des galaxies.

Les étoiles géantes ou massives

Les étoiles géantes ou massives (plus de 8 fois plus massives que le Soleil) naissent dans des nuages moléculaires, constitués de gaz et de poussières. Elles prennent forme au sein de cœurs denses très froids qui se contractent sous l’effet de la gravitation comme les autres étoiles moins grosses. Quelques doutes existent néanmoins sur la ressemblance entre les mécanismes à l'origine de la formation de soleils et ceux conduisant à la naissance d'une étoile massive. Dans tous les cas, les toutes premières étapes de leur formation ne sont pasaccessibles à l’observation dans le domaine optique car l'embryon d'étoile est enfoui dans un cocon poussiéreux et opaque. Seuls le rayonnements des poussières chauffées par les mécanismes en action nous permet d'entrevoir l'intérieur du cocon. C'est les domaines de lumière infrarouge lointain et (sub)millimétrique qui nous autorise cette incursion dans l'invisible.

La Rosette, un amas d'étoiles massives à 5000 années-lumière. Les étoiles géantes ou massives sont en bleus au centre de l'image. Elles sont encore entourées d'un voile nébuleux, de gaz et de poussière, qui a fournit le matériau de base à la fabrication. D'autres étoiles naitront dans ce nuage de gaz résiduel. Crédits : Hubble space telescope.

Revenons aux étoiles massives en particulier. En plus d'être invisible pendant leur gestation et leur enfance, elles sont rares, distantes du système solaire (heureusement pour nous) et évoluent rapidement ce qui complique encore la possibilité de les étudier. Pour contourner ce problème, l'astronome observe, dans notre Galaxie, des sites privilégiés de formation de ces étoiles afin de les étudier et de comprendre les mécanismes physiques qui conduisent à leur formation.

Le rayonnement UV

Les étoiles massives, une fois formées, émettent un fort flux de rayonnement UV. Ce rayonnement a la capacité d’ioniser l’hydrogène (séparer l’électron du proton). Se forme alors autour des étoiles massives une région d’hydrogène ionisée (aussi appelée région HII). Ce plasma est très chaud (~10 000K) et l’environnement étant très froid (10-100K) ces régions vont être en expansion. Cette expansion se fait dans à une vitesse supersonique et va donc générer la création d’une onde de choc dans le milieu. L’expansion du front d’ionisation dans le milieu se fera en étant précédé par l’onde de choc. Entre ces deux fronts, de la matière va être accumulée, conduisant à la formation d’une couche constituée de gaz neutre et de poussières. Cette couche va s’effondrer sous son propre poids après un certain temps et conduire à la formation de fragments denses massifs. Ces fragments sont des sites potentiels de formation d’étoiles massives. Cette théorie de formation stellaire induite, développée en 1977 par les astrophysiciens B. Elmegreen et C. Lada a été confirmée des travaux récents.

RCW120, une région HII dans la galaxie. Le gaz ionisé est en orange. Le gaz et la poussière froide qui entoure la bulle de plasma ionisé sont bleus. Crédits : Deharveng & Zavagno, LAM/CNRS.

Les observations avec Herschel

Les régions HII dans notre galaxie qui présentent, sur leur bords, des sources IR très brillantes, caractéristiques de jeunes étoiles massives en formation, sont des cibles de choix pour Herschel. En étudiant ces régions dans le domaine submillimétrique, traçant l’émission de la poussière très froide, les astronomes ont découvert que ces régions étaient entourées d’une coquille contenant des fragments très denses et très massifs. Certains de ces fragments possédaient des sources IR associées, détectées entre 2 et 24 microns (en particulier avec le satellite Spitzer). Mais certaines condensations ne montraient aucune source détectée à 24 microns, indiquant que soit la formation stellaire n’avait pas encore commencée dans ces zones ou soit qu’elle était dans une phase précoce dans laquelle la source est encore trop froide pour être détectée à 24 microns.

L’idée des observations avec le satellite Herschel est d’accéder à une population de sources très jeunes, voire même non encore formée, afin de comprendre comment les étoiles massives se forment. Herschel révèle une population importante de sources très jeunes que nous n’avions pas détectées avant. Nous sommes en train d’étudier les caractéristiques physiques de ces sources (leur température, leur masse et leur âge) grâce à des modèles théoriques et allons les suivre à plus haute résolution angulaire afin de comprendre leur structure à petite échelle.

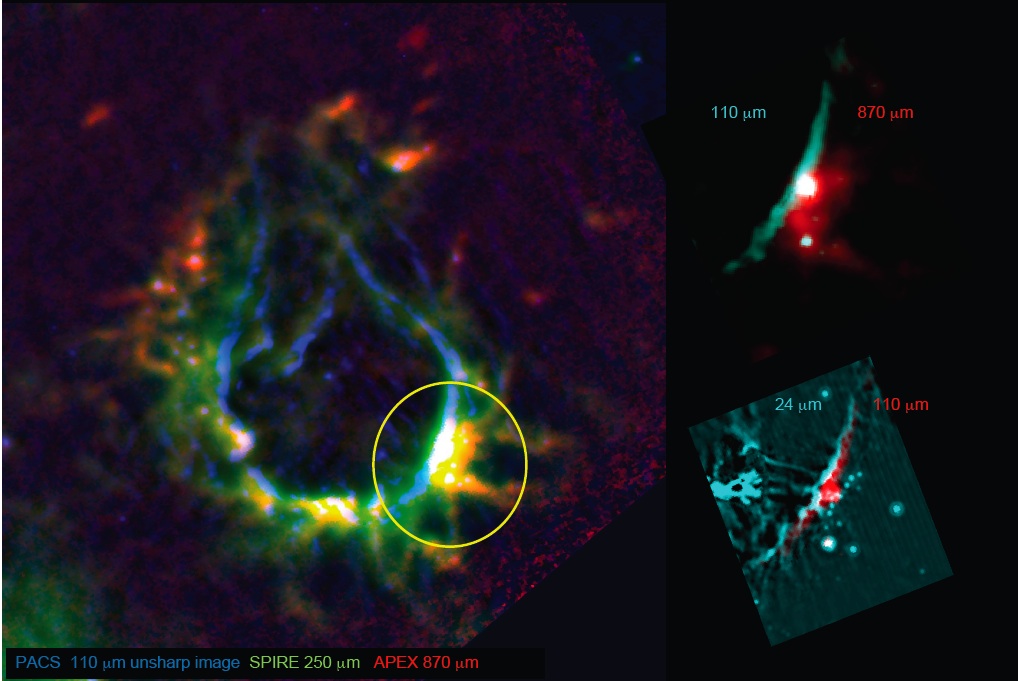

RCW 120 observé par Herschel dans plusieurs filtres de couleurs submillimétriques ainsi qu'avec les télescope Spitzer et APEX. A gauche: l'image de la région HII où les bords sont brillants dans le submillimétrique. Trois "fausses" couleurs représentent le rayonnement des grains de poussière à 110 µm (PACS/Herschel), 250 µm (SPIRE/Herschel) et 870 µm (LABOCA/APEX), et ainsi trois températures différentes du plus chaud en bleu au plus froid en rouge. Le gaz et les poussières sont plus chaudes sur les bords internes de la région HII. Un site apparait plus brillant. A droite: zoom sur le site brillant. Une source très forte apparait, il s'agit d'une étoile massive entrain de naitre. Crédits : HOBYS Herschel key programme; Zavagno et al; Herschel & the PACS and SPIRE consortia

#2 - Mise à jour : 0000-00-00 00:00:00

|