Le défi du spatial

pour s’affranchir des limites terrestres

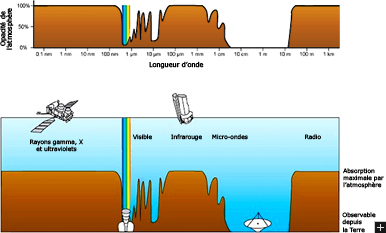

L’atmosphère terrestre est une limite aux observations dans l’infrarouge. La vapeur d’eau est le principal agent bloquant. Elle absorbe la lumière infrarouge venue des astres et la rediffuse dans l’atmosphère.

C’est le même principe que l’effet de serre qui bloque la fuite du rayonnement infrarouge de la Terre. En limitant la quantité de lumière infrarouge, la vapeur d’eau limite la sensibilité des télescopes terrestres ; les objets célestes les moins intenses, soit peu lumineux soit très distants, sont ainsi difficilement détectables depuis le sol.

L'atmosphère terrestre absorbe le rayonnement cosmic de différente manière en fonction de la longueur d'onde, des rayons gamma aux ondes radio.

Crédit : adapté d'une illustration par NASA/JPL

Pour s’affranchir de cette limite, les astronomes placent leurs télescopes sur des hauts plateaux désertiques et secs (ex : à 5000 m dans désert de l’Atacama au Chili) ou au-dessus de l’atmosphère en orbite. Ce second choix est plus coûteux, limite la taille du télescope à la capacité du lanceur et sa durée de vie à la quantité d’hélium embarqué. Néanmoins malgré ces limites, le gain en sensibilité dans l’espace est prodigieux ce qui permet de cartographier de très vastes zones célestes en un temps de pose raisonnable.

Herschel est placé en orbite au point L2 de Lagrange à 1,5 millions de km de la Terre. Il a été lancé par Ariane 5 le 14 mai 2009. Un autre télescope spatial a partagé la cabine d’Herschel : Planck, qui étudie le rayonnement fossile du Big Bang. Son voyage de Kourou au point L2 a duré deux mois. Sa mission durera environ 3,5 ans.

|