|

16 décembre 2009

Dans les entrailles de la constellation de l'Aigle

Formation de soleils en cascade

Six mois après le lancement du télescope spatial Herschel et la longue période de tests qui a suivi, les astrophysiciens du CEA ont produit un premier résultat scientifique en découvrant plus de 700 embryons d'étoiles dans un nuage de gaz de la Constellation de l'Aigle. Ces premières images de la phase de démonstration scientifique révèlent pour la première fois la texture et l'anatomie des nuages de gaz dans lesquels naissent les étoiles. Elles ont été présentées les 17 et 18 décembre 2009 à Madrid lors d'un premier colloque sur les Résultats initiaux de Herschel et sur le site de l'Agence spatiale européenne. Les observations scientifiques de la Ceinture de Gould débutent

Aquila (aigle en latin) est une des plus proches régions de notre système solaire dans laquelle le gaz et la poussière, qui composent la matière interstellaire, donnent encore naissance à des centaines d'étoiles. Situé à 1000 années-lumière du Soleil dans la Constellation de l'Aigle, Aquila appartient à une ceinture de pouponnières d'étoiles encerclant le Soleil, connue sous le nom de Ceinture de Gould. Invisible et opaque, l'anatomie interne et la fabrication d'étoiles du nuage de gaz d'Aquila nous étaient cachées jusqu'au démarrage des observations scientifiques de Herschel. Le 24 octobre 2009, le télescope spatial Herschel a observé le nuage d'Aquila, dévoilant ses entrailles de filaments de gaz et de poussière, et connectant par l'image ces filaments de matière aux phases de fabrication des étoiles.

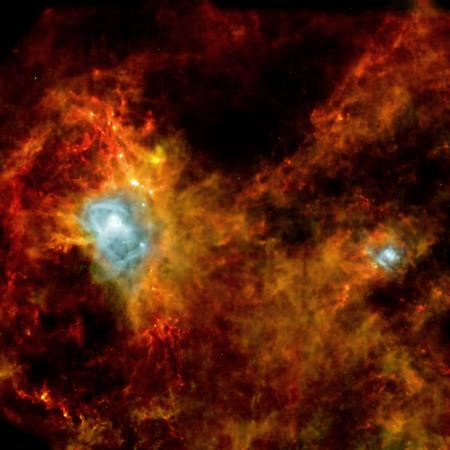

Image dans trois couleurs de l'infrarouge lointain d'Aquila. Les trois filtres utilisés sont ceux à 75, 170 et 500 µm des instruments PACS et SPIRE sur Herschel. L'image est codée en couleurs visibles du bleu au rouge en fonction de l'intensité lumineuse dans ces trois filtres, le bleu correspondant à un maximum d'intensité vers 75 µm et le rouge correspondant à un maximum d'intensité à 500 µm. La taille de l'image est de 3 degrés sur 3 degrés sur le ciel, soit 60 années-lumière à la distance d'Aquila. Les deux bulles bleues sont des régions dans lesquelles des étoiles massives chauffent fortement la poussière. Le bleu indique ainsi du gaz à une température supérieure (-200°C) à celle des zones rougeâtres plus froides (-250°C). De nombreux embryons d'étoiles, des petits points rouges, sont visibles dans les filaments qui entourent la bulle bleue de gauche. Cette bulle est gonflée par le rayonnement ultraviolet d'étoiles géantes. Ce rayonnement est absorbé par les grains de poussières qui sont légèrement réchauffés par ce coup de soleil géant. La poussière très froide (inférieure à -200°C) restitue l'énergie emmagasinée sous la forme de lumière dans l'infrarouge lointain et submillimétrique. Crédit: ESA, PACS & SPIRE consortia. Des images d'une précision inégalée

Auparavant, les images de ces nuages de gaz étaient réduites à quelques pixels qui fournissaient uniquement des informations sur l'intensité lumineuse émise par la poussière. Grâce à Herschel, les astronomes ont accès à des images inédites de la texture de cette matière froide et opaque d'une part, et aux nombres d'embryons d'étoiles qui s'y forment d'autre part. Herschel apporte une précision inégalée dans les mesures de l'anatomie interne du nuage d'Aquila: des détails d'environ 3000 unités astronomiques sont identifiables, c'est-à-dire suffisamment précis pour sonder des cocons de systèmes solaires entrain de naitre. Ces cocons d'étoiles et les filaments de gaz qui leur donnent naissance, apparaissent totalement noirs dans le visible. La lumière des étoiles, qui est pénètre, y est totalement absorbée par les grains de poussières. Les grains de poussières légérement réchauffés de -260°C à -200°C restituent cette énergie dans un domaine de lumière invisible: l'infrarouge lointain et submillimétrique.

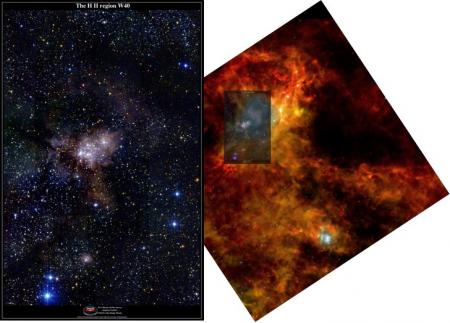

Comparaison entre une image d'Aquila en infrarouge proche (2MASS) et en infrarouge lointain par Herschel (image tournée à 45° par rapport à celle présentée ci-dessus). L'amas d'étoiles jeunes est au centre de l'image de gauche. Il est constitué de plusieurs étoiles géantes dont le rayonnement ultraviolet chauffe le gaz environnant, les bandes sombres sur cette même image. A droite, la superposition de l'image 2MASS sur celle d'Herschel montre comment l'amas d'étoiles géantes agit sur la matière du nuage. Il crée la bulle bleue. Le réservoir de gaz et de poussière s'étend bien au-delà de la zone cartographiée par 2MASS dans l'infrarouge proche. Crédit: ESA, PACS & SPIRE consortia. Herschel rend lumineux les cocons d'étoiles invisibles

Herschel regarde ce gaz froid mêlé de poussière dans une couleur totalement invisible à l'oeil ou avec un télescope classique qui fonctionne dans le visible. Les détecteurs d'Herschel (PACS et SPIRE), véritables yeux artificiels sensibles aux ondes électromagnétiques dans le domaine de l'infrarouge lointain, reçoivent le peu de lumière émise par la poussière mélangée au gaz. A partir de cette lumière de l'infrarouge lointain, Herschel cartographie l'intérieur des nuages sombres qui produiront et nourriront les étoiles. C'est toute la phase de fabrication d'une étoile, de l'accumulation de gaz dans un filament à la formation des premiers embryons d'étoile, qui est enfin dévoilée. Dans Aquila, ce sont 700 embryons d'étoiles qui ont été découverts. 600 de ces embryons sont dans une phase dite préstellaire, c'est-à-dire dans une sorte de cocon de gaz en hibernation en attendant qu'une pertubation déclenche la formation d'étoiles en son sein. Une centaine d'embryons d'étoile est déjà dans cette phase d'effondrement pendant laquelle le gaz tombe vers le centre du cocon pour former une étoile.

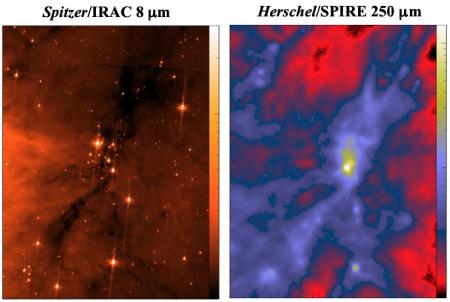

A gauche, l'image prise par le télescope Spitzer met en évidence un nuage sombre de gaz et de poussière. Ce nuage est opaque car il est froid. A droite, Herschel est sensible à la lumière émise par ce gaz très froid dans l'infrarouge submillimétrique. Dans les couleurs d'Herschel, avec le filtre à 250 µm, le nuage sombre devient lumineux donnant accès aux entrailles du nuage et aux mécanismes de formation des étoiles. Crédit: ESA, PACS & SPIRE consortia.

Ce programme d'observation des régions de formation stellaire de la Ceinture de Gould est coordonné par Philippe André (CEA Saclay). 15 régions seront étudiées dans le cadre du programme clé Gould Belt avec Herschel et les instruments PACS et SPIRE. #20 - Màj : 25/02/2010

• Etoiles |

VidéosRésultatsPodcasts - Ciel & Espace[23:01] Anaelle Maury et Vincent Minier

Chiffres clés« Entre Etoiles & Planètes géantes »

la majorité

notre Soleil

Astronomie infrarougePourquoi observer en Infrarouge ? Question à un astronome |

Accueil

Accueil L'infrarouge permet de détecter des objets dont l’émission visible est si faible que même les

télescopes optiques les plus sensibles ne peuvent

les observer...

L'infrarouge permet de détecter des objets dont l’émission visible est si faible que même les

télescopes optiques les plus sensibles ne peuvent

les observer...